桜が葉桜に変わって、少し汗ばむ日も出てくると、そろそろかなと思うのが藤。

藤を見る 散歩の行き先として、すぐに浮かぶのは亀戸天神。

江戸時代からの藤の名所ということは、行ったことのない私の頭の中にも 入っている。

浮世絵や錦絵の写しを、いろんなところで目にしているせいでしょう。いちばん印象的なのは広重の描いたもので、太鼓橋が松の梢にかからんばかりに高々と池を跨ぎ、その下には藤棚があって、川床よろしく水辺に張り出した座敷では、人々がくつろいだようすで花を眺めている。

太鼓橋と池とのセットが特徴のようです。花を訪ねる散歩で、私がガイドブックのひとつとしている、『江戸名所花暦』は文政十(一八二七)年に発行された本ですが、「表門を入て正面、一ノ反橋、この池に添て左右藤棚あり。このしたに各茶店を構ふ」「真盛りの頃は池に移りて紫の水を流せるかことし」。

美しそう!

インターネットで調べると(突然、現代的になる)、藤の開花情報を提供しているのは、なぜか船橋屋さんという店で、それによると早咲きはもう散って、遅咲きの花があと一日、二日というところ。行かねば。

地図では、近くの道が亀戸天神通り商店街となっていて、左右の店を覗きながらお参りする楽しさがありそう。商店街をはしからはしまで歩けるよう、往路は亀戸駅のひとつ隣り、錦糸町駅からスタートする。

鬼平犯科帳によく出てくる、江戸時代の水路、横十間川にかかる天神橋を渡ると、えっ、ここがもう商店街? 広すぎる。六車線もある道路なのです。

それでも「亀戸天神 藤まつり」の字を染めた赤い小さな垂れ幕が、あちこちにはためいて、門前町の趣。左手には、何やらゆかしい二階家の前に、青々と葉を茂らせた藤棚がある。

それでも「亀戸天神 藤まつり」の字を染めた赤い小さな垂れ幕が、あちこちにはためいて、門前町の趣。左手には、何やらゆかしい二階家の前に、青々と葉を茂らせた藤棚がある。

そここそは、開花情報を提供していた船橋屋さん。藤棚の奥には、涼しげな白暖簾がかかって「元祖 久寿餅」とある。文化二(一八〇五)年から参道に店を構えているそうなので、天神様と切っても切り離せないご縁なのはわかる。この日も、藤まつりの帰りなのか、お客さんが列をなしている。

しかし、ここの藤棚が白い藤をわずかに残すのみということは、天神様の藤も終わり?

道路に面した赤い柱を左に折れ、縁日ふうの屋台が並ぶ間へ足を踏み入れると、正面に朱塗りの鳥居、その中に、ちょうど額におさまるようにして、太鼓橋、社殿とおぼしき薄緑色の屋根が。意外なほど近い。鳥居をくぐれば、すぐ前が池で、迷う暇なく橋を上るようになっている。

このサイズ感は、予想とは違いました。池も橋も、思ったよりかなり小ぶりです。桶の中に富士山を描いてしまう、独特の遠近法を持った浮世絵のこと。それを基準に距離を見積もってはいけないのでした。 このサイズ感は、予想とは違いました。池も橋も、思ったよりかなり小ぶりです。桶の中に富士山を描いてしまう、独特の遠近法を持った浮世絵のこと。それを基準に距離を見積もってはいけないのでした。

ただし太鼓橋の丸みだけは、デフォルメにあらず。半円というより半楕円に感じられるくらいの急カーブで、広重の絵では女の人が佇んでいたけれど、着物でいったいどうやって上ったのだろうと思うほど。

今は階段がついているので楽。てっぺんに立ち見渡せば、池の周囲は、なるほど『江戸名所花暦』にあるとおり藤棚。花の盛りなら、いちめんに紫の雲がたなびくような眺めのはず。藤棚を、下からのみならず上からも見る経験のできるところは、そうそうないのでは。まさしく、雲上人の心地でしょう。江戸時代からの人気のわけも、うなずける。

残念ながら少し遅かったようで、眼下にあるのは緑の藤棚。葉桜ならぬ葉藤です。池の岩では、花よりも数が多いのではと思われる亀が、気持ちよさげに甲羅干ししている。

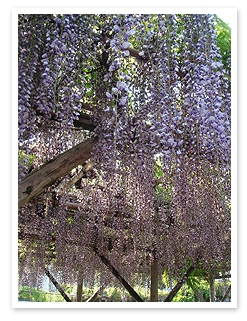

遅咲きの藤が残っているところもあり、橋を下りて、行ってみる。参道の左右は、藤棚が屋根をなしており、そのひとつは、薄紫の房を結びつけたように、たくさんの花が下がっている。

目近にする花は長くて、亀戸の五尺藤とうたわれるのも、誇張ではなく、ものによってはそれくらいありそう。ひとつひとつは蝶のような形をした四弁花で、濃い紫と黄色の小さな花びらを、薄紫の大きめの花びらが上からおおう。まっすぐに垂れた糸の両側に、その花がやや下を向いてつき、まるで人が作った飾り物のよう。よく自然に、こういうものを出来たなと思う。 目近にする花は長くて、亀戸の五尺藤とうたわれるのも、誇張ではなく、ものによってはそれくらいありそう。ひとつひとつは蝶のような形をした四弁花で、濃い紫と黄色の小さな花びらを、薄紫の大きめの花びらが上からおおう。まっすぐに垂れた糸の両側に、その花がやや下を向いてつき、まるで人が作った飾り物のよう。よく自然に、こういうものを出来たなと思う。

私はぞんぶんに鑑賞したけれど、常連さんは、この咲きようにはご不満なのか、高齢のご婦人が二人、

「こんなもんじゃないのにね」

「ずいぶん切っちゃったからね」

私の後ろでしきりに惜しんでいた。

二つめの太鼓橋を渡り、天神様の天神様たるゆえんの菅公の像、お隣りにいる「鷽(うそ)」という鳥の像、菅公のお葬式で亡き骸を乗せた牛の像、そして本殿と、順繰りにお参りして戻ってきた後もまた、

「もっときれいだったのにねえ」 「もっときれいだったのにねえ」

「うちの近所のお庭にある藤の方がずっときれい」

と嘆く声を聞き、振り向けば同じ二人でした。文句を言いながらも、ひと巡りせずにいられないのが、下町の天神様として広く庶民の信仰を集めるここならではでしょうか。

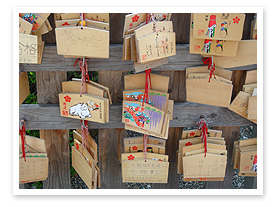

この天神様は、太宰府の天神様の宮司が、ご存じ飛び梅の木で、菅公の像を作って祀ったのがはじまりだそうで、池も橋も本殿も、太宰府の社にならって配置してあるとのこと。絵馬に書かれた願い事を見ると、学業の神様であることを、改めて認識します。祈願ばかりでなく「合格しました。ありがとうございました」のお礼も少なくないのが、微笑ましく、天神様とのよい関係を物語っているような。

牛の像は親しくふれると、病を治して知恵を授かるとのことで、鼻近辺がもっともよくなでられつや光りしているのは、頭がよくなりたいからか、それとも花粉症に悩む人が多いからでしょうか。 牛の像は親しくふれると、病を治して知恵を授かるとのことで、鼻近辺がもっともよくなでられつや光りしているのは、頭がよくなりたいからか、それとも花粉症に悩む人が多いからでしょうか。

菅公の像の前には、五歳のときに詠んだいう歌が提示してあり、

美しや紅の色なる梅の花あこが顔にもつけたくぞある

ほんとうに五歳で読んだなら、噂に違わずやはり賢い。換骨奪胎して、藤の花に寄せて、私の詠める、

美しや紫なせる藤の花おのが髪にも挿したくぞある

五歳なみでした。

となりにある「鷽」の像は、字からすると学問に関わりがありそうだけど、さにあらず、毎年いっぺんこの鳥をかたちづくった木彫りの像をいただいて帰り、翌年に納めにくると、その一年の不幸をうそにして、幸にとり替えられるとの言い伝えがあるとか。

ほんとうに、いろいろな信仰の詰まった、盛りだくさんなお社なのです。

帰りに再び商店街を通れば、門前町というにはだだっ広くて、とらえどころのないと思われた道も、ガードレールの柱が鷽の像の形をしていて、やはり天神様の地元であると感じました。

藤も三百五十年前の創建当時に植えられて以来、いくたびも災禍に遭ってきたけれど、氏子さんたちをはじめとする地元の人や参詣者の芳志を受けて、そのつど復興してきて、今は百株、枝を張る面積はおおよそ六百六十平方メートルにもなるとのこと。木を弱らせないために、花の時期が終わったら実を結ぶ前に、鋏で切り落としたり、枝を強くし、かつ日当たりもよくするよう、伸びたつるを剪定したりと、さまざまに保守安がなされているそうで、境内では育成基金も募っていた。 藤も三百五十年前の創建当時に植えられて以来、いくたびも災禍に遭ってきたけれど、氏子さんたちをはじめとする地元の人や参詣者の芳志を受けて、そのつど復興してきて、今は百株、枝を張る面積はおおよそ六百六十平方メートルにもなるとのこと。木を弱らせないために、花の時期が終わったら実を結ぶ前に、鋏で切り落としたり、枝を強くし、かつ日当たりもよくするよう、伸びたつるを剪定したりと、さまざまに保守安がなされているそうで、境内では育成基金も募っていた。

藤の実?言われてみてもピンと来ないかと思うけれど、マメ科の木なので放っておけば、莢ができる。幼稚園にあった藤棚に、よく下がっていましたが、空豆の莢よりも 小さく扁平で、短い毛の 生えたものです。

詳しく言えば、マメ科フジ属のつる性落葉低木。巻きつく性質を利用し、高い棚を設けてよじのぼらせようとは、誰が最初に考えたのか知らないけれど、長く垂れ下がる花を観賞するには、たしかにうってつけの方法ですね。 詳しく言えば、マメ科フジ属のつる性落葉低木。巻きつく性質を利用し、高い棚を設けてよじのぼらせようとは、誰が最初に考えたのか知らないけれど、長く垂れ下がる花を観賞するには、たしかにうってつけの方法ですね。

日本に固有の原種は、ノダフジと西日本に分布するヤマフジの二つで、前者のつるが上から見て右巻きなのに対し、後者は反対の左巻きというのが面白い。

巻きつく性質はよほど強いのか、亀戸天神でも根元を見ると、地面から出ていきなり、しかも幹全体がねじれて、早く何かにからまりたくて、うずうずしている感じだった。

私の印象では、菖蒲と同じ頃咲く夏の花。でも、この頃参加しはじめた句会で、五月の回の兼題を決めるとき、何か詠みたい季語はありませんかと問われ、藤を挙げたら、

「それは春です」

と言われた。歳時記では、春の季語とされているそう。

わが散歩ガイドブック『江戸名所花暦』でも「巻之二 夏之部」に入れられながら「春のすゑに出すへきなれと、丁数の厚薄によって、この巻のはしめにいたす」との注があり、歯切れが悪い。

溯って『源氏物語』でも、思い人に宛てて、わが宿の藤の色の濃いたそがれに、春の名残りを尋ねに来ませんかという歌を贈って誘い、この花だけが他の花に遅れて夏にかかるほどなのが、心ひかれるものですねと語るのが、恋のやりとりになっており、咲く時期がどっちつかずなのと、それゆえの印象深さは、昔からのようです。

昨今は地球温暖化の影響か、亀戸天神の藤も早くなり、連休に楽しみに訪れる人のために少しでも遅らせようと、根元を氷で冷やすといった涙ぐましい努力をすることもあるとか。愛される藤はたいへんです。

形もさることながら、紫という色がいいのでしょうね。『枕草子』も、あてなるものとして藤を挙げ、花に限らず紫のものはよいと評している。冠位を示す色の中でも最高のものだそうで、そう言えば帝の儀式が執り行われるところの名も紫宸殿。亀戸天神の太鼓橋から、花の盛りの藤棚を見下ろす気分を想像し、雲上人の心地と、はじめの方に書いたのは、あながち外れの比喩ではなかったような。

上品で優美なイメージの藤だが、一方でたくましい植物でもある。 上品で優美なイメージの藤だが、一方でたくましい植物でもある。

山道を歩いたり車で走ったりしていて、斜面に、あれは桐の花か?と思うような、薄紫の塊を目にすることがありませんか。

よく観察すると、花のつき方が桐と違う。野生の藤が、別の木にてっぺんから網をかけたようにとりついて、自分の花でまるまるおおってしまっているのです。寄生植物ではないのに、貪欲なまでのつるの伸ばし方。庭木として植えられた藤しか知らなかった私は、はじめて見たとき驚いた。

山仕事に入る人は、藤づるがじゃましてしようがないから、鎌をふるって断ち切りながら歩いていると言っていた。園芸では愛される藤も、ときには「憎まれっ子世にはばかる」の役回りに。育てたい方の木に巻きついて、成長を阻害してしまう 、やっかい者らしい 。

あるときは渓流で遊んでいて、つまづいて転んだら、ジャスミンを濃くしたような香りの中に突っ伏していた。満開の藤の花。藤づるがひきずりおろされ、川原の石の上に投げ出されてもなお、枯れずに咲き誇り、芳香を放っていたのです。

つるは仙人の杖のように太く曲がりくねって、そう言えば諏訪大社の御柱祭で、御柱にする木を曳くのも、もともとは藤づるだったというのを思い出す。それくらい強靭であると同時に、何らかの霊力を秘めているとも考えられていたのでしょうか。

足利フラワーパークにある樹齢百四十年の藤は、日本初の女性樹木医が、不可能とされた移植を成功させた例として有名だ。移植のときすでに樹齢百三十年の老木だったので、幹にギブスをあててその上からロープをかけるなど、細心の注意を払って運んだところ、藤棚は十年で十倍以上もの面積になり、なお 広がり続けているとのこと。

私たちにはうかがい知れない生命力を持つ植物のようです。

|

|